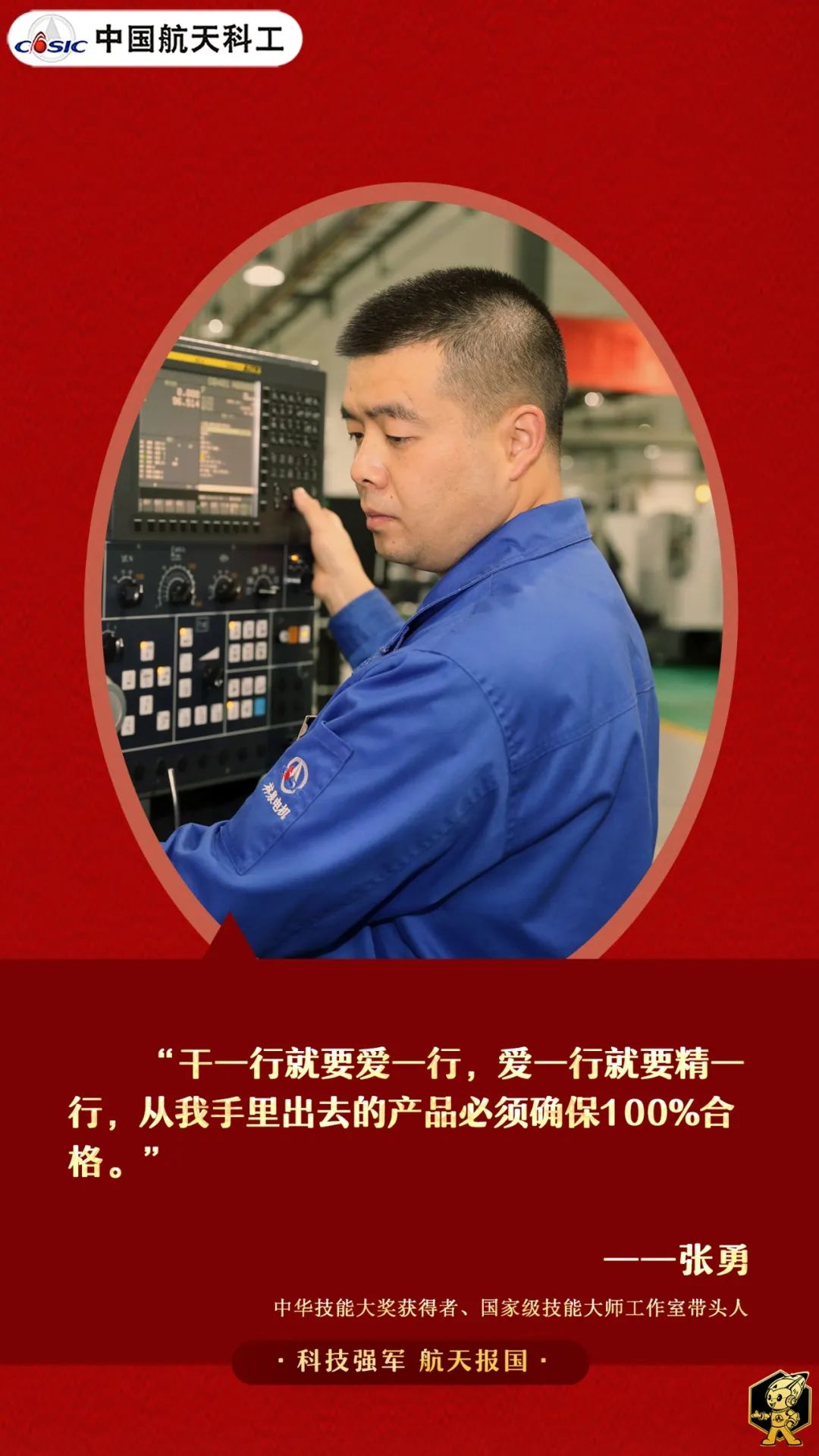

航天精神今日談:

二十四年如一日,往復于砂輪間,戰斗在機床邊,練就“天衣無縫”的絕技,學徒終成首席技師。不怕起步受挫,從未放棄夢想,張勇的潛心修煉和不懈努力終于修成正果:在毫厘的間隙中縫制“天衣”,將小空間拓展為大世界,讓“我的夢”蝶變為“航天夢”。

“真希望自己加工的產品也能遨游太空”,2000年,張勇從職業院校畢業加入航天,就埋下了這顆夢想的種子。

懷揣夢想,他在砂輪與刀尖摩擦濺出的火花中默默堅守,如今已成長為十院林泉電機特級技師,榮獲中華技能大獎、全國技術能手,并先后完成載人航天、探月工程等多項重大工程配套任務的零件加工。

張勇至今記得,自己剛當學徒的時候,曾因盲目自信而導致產品出現質量問題,險些釀成“大禍”。在自責與不安中,師父交給張勇一把車刀:“做事要有敬畏之心,要嚴謹細致”。

謹記師父的諄諄教誨,張勇埋頭苦練技藝。別人休息的時候,他往復砂輪間,磨壞了一把又一把車刀。等手上滿是水泡時,絕技已經練成:他能將一頁紙那么薄的零件“縫制”在間隙精度在0.02毫米內的微電機上,做出“天衣無縫”的產品。

某重點任務對加工精度的要求極高:產品內孔尺寸公差只有0.003 mm,是頭發絲直徑的1/20。張勇全身心投入,分析材料特性、找準刀具和切削參數、進行實操驗證……嘗試了數百次,始終未能如愿。

為攻下這個難關,他開啟“魔怔”模式:吃飯、走路、睡覺都在琢磨如何加工,有時剛洗漱完躺下,腦海里閃過一絲靈感,他立馬跳起來沖向機床……

最終,產品精度圓滿達到要求!在“神舟八號”載人飛船點火升空時,這個不善言辭的漢子,眼角泛起了晶瑩的星光。

張勇先后攻克了100余項加工難題,現在的他,將自己當作一塊“硬盤”,像師父那樣悉心傳授年輕人,“只有傳承,精神才能代代賡續,手藝才會生生不息”。(海報/高婕 文/常晨、張滿瀅)